Au Sénégal, plus de 90 % des entreprises opèrent dans le secteur informel. Il s’agit en grande majorité d’un entrepreneuriat, dit de subsistance, où les individus créent leur activité non par choix, mais par nécessité, pour subvenir aux besoins de leur famille. Ce secteur, vital pour l’économie, reste pourtant fragile : absence de protection sociale, manque d’accès aux financements et de sécurité juridique, moins de ressources pour les services publics et méfiance envers l’administration.

J’ai donc décidé de consacrer ma recherche à ce sujet avec une approche centrée sur l’humain inspirée du design thinking. L’objectif est de comprendre les réalités quotidiennes des entrepreneurs informels, leurs représentations de la formalisation et leurs obstacles, afin d’imaginer un parcours de formalisation mieux adapté à leur contexte.

Pour répondre à cette question, une approche qualitative a été utilisée : analyse documentaire, entretiens avec des entrepreneurs informels, avec des accompagnateurs de startups et des agents publics. Ce travail apporte ainsi un éclairage sur les freins actuels à la formalisation et ouvre des pistes pour construire une stratégie plus inclusive, capable d'accompagner durablement les entrepreneurs informels du Sénégal vers le secteur formel.

L’économie informelle constitue depuis plusieurs décennies un pilier fondamental de l’activité économique au Sénégal. Selon le Recensement Général des Entreprises (RGE) de 2016 par l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), environ 97 % des entreprises non agricoles évoluent dans le secteur informel. Cette informalité s’étend à une pluralité de secteurs, avec une forte concentration dans le commerce (51,8 %), la menuiserie, la mécanique ou encore la transformation alimentaire. En 2024, le taux de chômage atteignait 20 %, accentuant la dépendance de la population au secteur informel comme réponse aux difficultés d’insertion dans l’économie formelle (ANSD, 2025).

Cette réalité ne se limite pas au Sénégal. Des pays voisins comme le Bénin, le Burkina Faso ou la Côte d’Ivoire présentent des profils similaires, où le secteur informel absorbe une large partie de la population active, notamment les jeunes et les femmes, dans des logiques d’entrepreneuriat de nécessité (BIT, 2020). D’ailleurs, d’après le RGE, neuf travailleurs sur dix au Sénégal occupent un emploi informel (ANSD, 2017), ce qui illustre l'ampleur de ce phénomène dans le tissu économique national.

Malgré cette omniprésence, la contribution du secteur informel au produit intérieur brut (PIB) reste modérément reconnue : elle était estimée à 41,6 % en 2018 selon la Direction de la Prévision et des Études Économiques (DPEE), une performance en décalage avec sa prévalence dans l'emploi (Faye et al., 2022). Conscients de ce déséquilibre, les gouvernements successifs ont tenté de renforcer la formalisation à travers des objectifs chiffrés. Le Plan Sénégal Émergent (PSE) ambitionnait de réduire la part de l’économie informelle de 41,3 % en 2016 à 28 % en 2023 (Gouvernement du Sénégal, 2018). Ces objectifs ont été repris dans les orientations stratégiques du Plan Sénégal 2050 (Gouvernement du Sénégal, 2024). Toutefois, les avancées concrètes demeurent limitées, en raison de nombreux obstacles structurels.

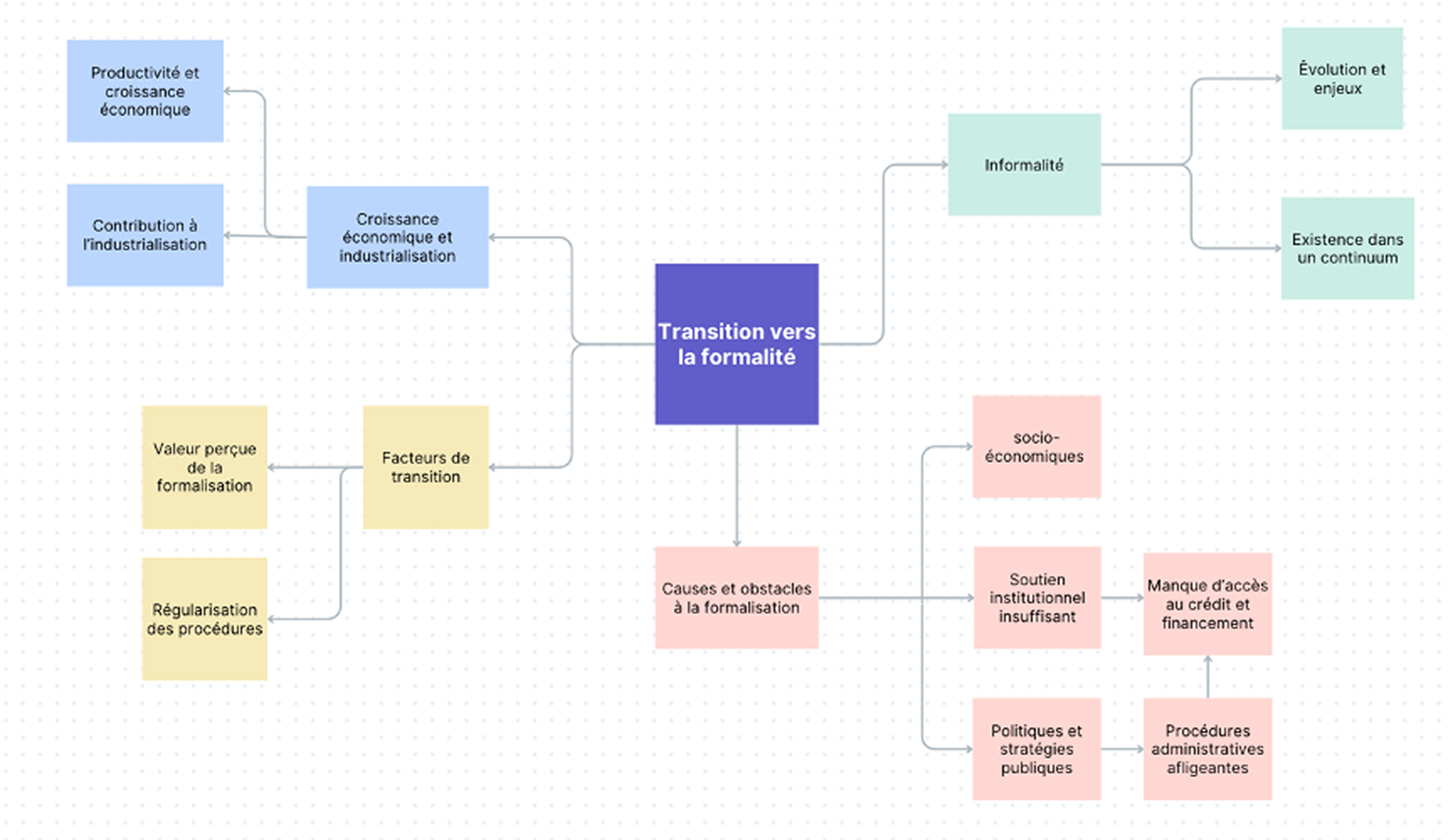

En parcourant la littérature, plusieurs constats se dégagent concernant la compréhension de l’informalité. D’abord, il apparaît que l’informel ne peut pas être appréhendé de façon uniforme : chaque pays présente des formes et des dynamiques spécifiques qui nécessitent des approches différenciées dans l’élaboration des politiques publiques.De plus, la distinction entre secteur formel et informel, bien qu’utile pour les besoins statistiques ou pour orienter certaines mesures, ne reflète pas la réalité du terrain. On observe plutôt un continuum, où la majorité des acteurs se situent à des niveaux intermédiaires, adoptant des pratiques hybrides. Par exemple, une entreprise peut être enregistrée officiellement et disposer de plusieurs comptes bancaires, tout en contournant certaines réglementations — qu’il s’agisse de normes de construction, de lois environnementales, du droit du travail ou encore de l’imposition fiscale.

Au Sénégal, les institutions statistiques et administratives adoptent des critères spécifiques pour définir ce qui est considéré comme formel ou informel. Selon l’ANSD, une unité de production est dite informelle si elle ne tient pas une comptabilité conforme aux normes du Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA), c'est-à-dire une comptabilité structurée permettant de retracer l'activité financière de l'entreprise. En revanche, une entreprise formelle est définie comme une entité respectant ces référentiels comptables et soumise aux obligations déclaratives.

Cette lecture binaire ne permet pas de prendre en compte l'hétérogénéité du secteur. Or, la littérature scientifique contemporaine préconise une approche en continuum, selon laquelle l'informalité doit être comprise comme un spectre de situations plus ou moins proches du formel. Cette approche permet d’identifier ce que certains appellent le "petit informel" (survie, très petite taille, faibles revenus) et le "gros informel" (unités à chiffre d’affaires élevé, parfois mieux structurées mais opérant en dehors du cadre réglementaire).

Pour mieux explorer cette problématique, j’ai adopté une démarche qualitative. J’ai mené des entretiens semi-directifs avec cinq entrepreneurs informels (plombier, chauffeur de taxi, carreleur, plâtrier et menuisier) afin de comprendre leur parcours, leurs pratiques de gestion et leur rapport à l’État. En parallèle, j’ai échangé avec un fondateur d’incubateur et un conseiller en entrepreneuriat pour recueillir leur perception de l’accompagnement existant, ainsi qu’avec des agents publics (Sénégal Services, Sénégal Numérique) pour mieux saisir les dispositifs administratifs et leurs limites.

J’ai également complété ces entretiens par une analyse documentaire (rapports de l’OIT, études de l’ANSD, documents gouvernementaux et académiques) pour inscrire mes résultats dans une perspective plus large.

Les entretiens informels réalisés avec cinq travailleurs indépendants sénégalais permettent de brosser un portrait plus ou moins représentatif des entrepreneurs informels.

Les entrepreneurs interrogés partagent plusieurs réalités communes :

Les insights montrent donc deux profils principaux :

Moussa, 38 ans – Menuisier

Moussa a appris son métier par apprentissage. Il gère un petit atelier de menuiserie et réussit à subvenir aux besoins de sa famille. Il a entendu parler de la formalisation chez ses homologues.

Ses objectifs

Pain Points

Awa, 29 ans – Coiffeuse

Awa a ouvert son salon grâce à ses propres économies. Elle travaille tous les jours pour avoir un revenu stable, sans se soucier des aspects administratifs.

Ses objectifs

Pain Points

Dans mes échanges avec différents acteurs de l’écosystème entrepreneurial et informel, un constat s’est imposé : la formalisation n’est pas toujours perçue comme une priorité ni comme un avantage stratégique pour les petites unités économiques. Les coûts associés — complexité administrative, exposition fiscale, rigidité réglementaire — semblent souvent dépasser les bénéfices concrets, ce qui pousse certains à envisager la formalisation seulement comme une option de dernier recours, par exemple pour répondre à des appels d’offres publics ou s’ouvrir à l’international.

Il apparaît également que la majorité des structures d’accompagnement ont une vision plus élitiste de l'accompagnement, ciblant ainsi des entreprises déjà relativement solides financièrement, à fort potentiel de croissance, ou ayant démontré une activité rentable, souvent sous l’influence des critères imposés par les bailleurs. Cette logique contribue à marginaliser le « petit informel », plus vulnérable mais largement majoritaire, qui se retrouve exclu des dispositifs existants.

D’autres critiques portent sur l’inadéquation des modèles d’accompagnement dominants, jugés trop normatifs et déconnectés des réalités locales. Certains proposent d’adopter des approches plus souples, centrées sur la modélisation et l’adaptation aux logiques propres au secteur informel, parfois plus structurées en pratique qu’il n’y paraît. De plus, les critères actuels de succès, axés principalement sur le chiffre d’affaires, occultent d’autres dimensions essentielles comme la stabilité de l’emploi, la progression vers la formalisation, l’accès à des marchés porteurs ou la pertinence du modèle entrepreneurial adopté.

Enfin, du côté des services publics, des efforts de simplification administrative existent (guichets uniques, centralisation des démarches comme le NINEA ou le RCCM), mais la demande reste limitée. La faible vulgarisation de l’information et la multiplicité des institutions impliquées dans la formalisation génèrent une confusion qui rend les parcours peu lisibles et décourageants pour les entrepreneurs.

En menant cette recherche, j’ai constaté que le problème ne réside pas uniquement dans un refus de se formaliser, mais surtout, dans un système mal adapté aux réalités des entrepreneurs de susbsistance. L’information est peu vulgarisée, difficilement accessible et souvent mal comprise. Les démarches administratives apparaissent complexes, coûteuses et peu incitatives. Les structures d’accompagnement, de leur côté, privilégient des entrepreneurs déjà proches du secteur formel, laissant de côté la majorité du "petit informel".

J’ai aussi remarqué que la formalisation est encore perçue comme une contrainte plutôt que comme une opportunité. Pour un entrepreneur de subsistance, l’effort demandé (temps, argent, déplacements) ne justifie pas les bénéfices immédiats. Les structures publiques manquent de coordination et ne communiquent pas de manière claire ni adaptée aux réalités sociales de ces acteurs. Cela m’a amené à définir le problème suivant:

Comment rendre la formalisation accessible et bénéfique pour les entrepreneurs informels sénégalais ?

Je souhaite ouvrir cette recherche et réfléchir à des solutions qui s’ancrent dans les réalités locales.

Personnellement, je recommande un modèle de formalisation en paliers. L’idée est de sortir d’une vision binaire ("informel" vs "formel") et d’offrir un chemin progressif où chaque étape franchie apporte des bénéfices tangibles.Dans ce modèle, un entrepreneur pourrait commencer par une simple déclaration d’activité qui lui donne une existence légale minimale et l’accès à certains marchés locaux. En avançant, il pourrait accéder à des formations en gestion, à une couverture santé simplifiée, puis à des appels d’offres ou des microcrédits. Enfin, les étapes les plus avancées ouvriraient la porte à l’accès bancaire et à une pleine protection sociale.

Ce qui me semble essentiel, c’est que ce parcours soit accompagné d’une vulgarisation claire et accessible de l’information. Les entrepreneurs doivent savoir ce que signifie chaque étape, quels bénéfices concrets ils obtiennent et comment ces bénéfices répondent à leurs besoins immédiats (sécurité, stabilité, reconnaissance).